Angewandte Versorgungsforschung (M.Sc.)

Studienort

München

Fakultät

Gesundheit und Pflege

Akademischer Abschluss

Master of Science (M.Sc.)

Studienbeginn

Sommersemester

Regelstudiendauer

4 Semester - Teilzeit 4 Semester, hoher Online-Anteil

Downloads

Bewerbungszeitraum

online 01.12.-29.02.

Zulassung

Studiengangsprofil

Der interprofessioneller Masterstudiengang „Angewandte Versorgungsforschung“ verbindet Forschungs- und Anwendungsorientierung. Typisch für eine Hochschule für Angewandte Wissenschaft ist die Nutzbarkeit der Erkenntnisse für die Praxis und der enge Austausch mit vielen Akteuren im Gesundheitswesen. So können die erlernten Methoden der Versorgungsforschung in zwei Forschungsprojekten erprobt werden. Die durch Professorinnen und Professoren begleitete Forschung in verschiedenen Feldern des Gesundheitswesens ist ein Alleinstellungsmerkmal des Studiums. Wir legen Wert auf einen hohen Anteil professoraler Lehre (über 70%). Ein weiteres Merkmal ist die interprofessionelle Orientierung: Hier studieren Bachelorabsolventinnen/-absolventen aus der Pflege/Pflegewissenschaft, Physiotherapie, Logopädie und anderen Gesundheitsprofessionen. Weitere Kennzeichen dieses Studiengang ssind die Aspekte Versorgungsethik und Forschungsethik, die in zwei Seminaren thematisiert werden.

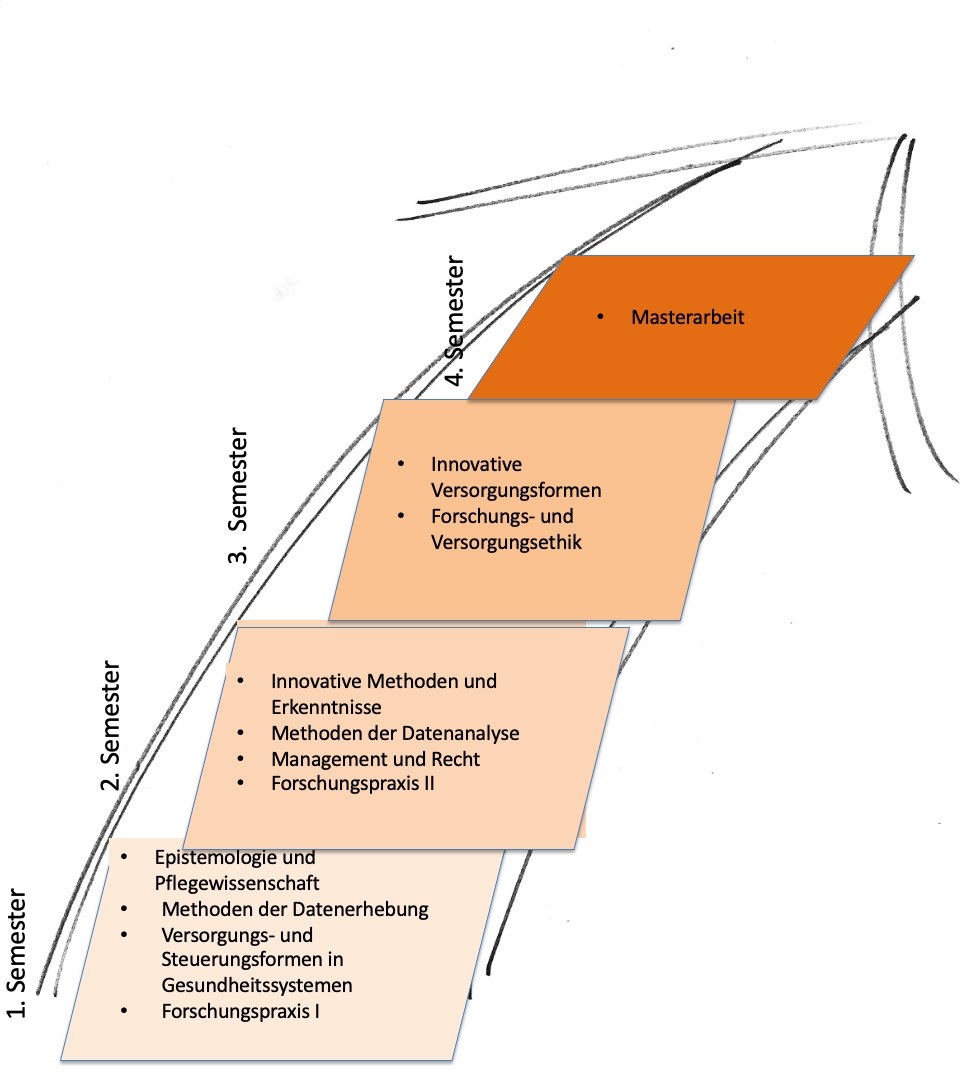

Studienaufbau

Der Masterstudiengang Angewandte Versorgungsforschung ist ein Teilzeitstudiengang mit 4 Semestern, einschließlich der Masterarbeit. Der Workload pro Semester entspricht 75% eines Vollzeitstudiums, es werden 90 CP (Creditpunkte ECTS) erworben. Fast alle Studierenden arbeiten parallel während Studiums. Sie kommen aus ganz Deutschland. Das ist möglich, weil der Studiengang einen hohen Anteil an Online-Lehre hat und sich die Lehre auf einzelne Lehrtage in der Woche konzentriert.

Zu Beginn des Studiums stehen forschungsmethodische Aspekte im Mittelpunkt, ergänzt durch Theorien der Versorgungsforschung und der Ethik. Ab dem 3. Semester sind dann ausgewählte Versorgungsfelder (E-Health, Palliative Care, Pädiatrie, Geriatrie etc.) Schwerpunkte. Im 4. Semester steht die Masterarbeit an.

Weitere Hinweise gibt Ihnen das Modulhandbuch.

Forschungsprojekte

In das Studium sind zwei Forschungsprojekte integriert, die dazu beitragen, das umfangreich erworbene Repertoire wissenschaftlicher Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu erproben.

Begleitend zu den Forschungspraktika gibt es Beratungs- und Unterstützungsangebote durch die Professorinnen und Professoren. Die dabei gewählten Themen werden je nach beruflichem Hintergrund gewählt. Es ist möglich diese in den vielen laufenden Forschungsprojekten der KSH zu realisieren, bei Kooperationseinrichtungen oder beim derzeitigen Arbeitgeber zu realisieren. Eigene Interessen und die beruflichen Pläne bestimmen die Wahl des Forschungsprojektes.

Ausgewählte Forschungsprojekte der vergangenen Jahrgänge:

| Hebammenwissenschaft |

|

| Physiotherapie |

|

| Logopädie |

|

| Pflege |

|

| Rettungsdienst |

|

| Übergreifende Themen |

|

Bei Fragen zu den Praktika und zur Praxistellensuche werden Sie vom Praxis-Center München unterstützt:

Telefon: +49 89 48092-8278 (-8212)

E-Mail: praxis-center@ksh-m.de

Das zweite Forschungsprojekt schließt mit der Erstellung einer einreichungsfähigen Publikation ab. Viele Studierende erleben dabei Erfolge durch die Publikation ihrer Arbeit in einem peer-reviewed Journal. Die Forschungserfahrungen werden dann meist in der Masterarbeit weitergenutzt.

Hier eine Auswahl der Publikationen, die aus studentischen Projekten entstanden sind:

- Ziegler, K. et al. (2022).

Activities of Daily Living Are Improved by Inpatient Multimodal Complex Treatment for PD-a Real-World Cohort Study. Movement Disorder Clinical Practise 7 (10). 42- 54. - Wildgruber, D. et al (2020).

Arbeitsengagement und Belastungserleben von Health Professionals in Zeiten der Corona-Pandemie - Eine Querschnittstudie. Pflege, 33 (5), 299-307. - Gerken, L. (2017) et al.

Patient perspective of pain assessment by nursing personnel : Qualitative cross-sectional study on use of the NRS. Schmerz, 31(2), 123-130.

Aussichten und Perspektiven

Was Sie nach dem Studium können:

- Sie werden in der Lage sein, Ideen für eine verbesserte Versorgung zu entwickeln und die Implementierung ihrer Ideen in die Praxis wissenschaftlich begleiten und evaluieren zu können

- Sind Sie in der Lage, Versorgungsformen und -pfade zu analysieren

- Sie werden umfangreiche Forschungskompetenzen erwerben, um in Projekten und wissenschaftlichen Stabsstellen zu arbeiten oder ein Promotionsstudium anzuschließen

- Sie sind in der Lage, selbständig Versorgungs- und Pflegeforschung in Forschungseinrichtungen und Hochschulen durchzuführen

Die Angebote des Career-Services beraten und unterstützen Sie diese Kompetenzen nach dem Abschluss umzusetzen.

Berufliche Perspektiven

- Analyse und Aufbau neuer Versorgungsmöglichkeiten in stationären und ambulanten Einrichtungen, in der Gemeinde und anderen Bereichen des Gesundheitswesens

- Selbstständige Durchführung von Versorgungsforschung, z. B. in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und anderen Settings der Gesundheitsversorgung

- Analyse und Bewertung von Versorgungsformen und -wegen in Ministerien, Ämtern und Verbänden

Wissenschaftliche Perspektiven

- Mitarbeit in Forschungsprojekten in Hochschulen und Forschungseinrichtungen

- Promotion, z. B. in einer kooperierenden Hochschule

- Es besteht die Möglichkeit zu kooperativen Promotionen, z. B. im BayWiss-Verbundkolleg Gesundheit, im Promotionskolleg Reason der LMU oder mit der Hochschule für Philosophie München. Weiterhin liegen Absichtserklärungen von Universitäten in Deutschland und Österreich für eine kooperative Promotion vor.

Prüfungsordnung

Kompetenzorientiertes Prüfen ist ein Anspruch an die Lehre, dem wir uns besonders verpflichtet fühlen. Im Rahmen des Masterstudiengangs kommen verschiedene Prüfungsformen zum Einsatz, u. a. Forschungsberichte, Projektpräsentation und wissenschaftliche Publikation.

Diese Prüfungsformenvielfalt unterstützt Sie im Aufbau karriererelevanter Fähigkeiten, die Sie sowohl im Berufsfeld als auch Wissenschaftsbetrieb anwenden können.

Die rechtlichen Grundlagen und Informationen über u. a. An- und Abmeldungen von Prüfungen erhalten Sie hier. Für weitere Fragen rund um die Organisation der Prüfungen wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt München, ihr dortiger Ansprechpartner: Thomas Schmitz, E-Mail: thomas.schmitz@ksh-m.de.

Bewerbung & Zulassung

Wir bieten zu jedem Sommersemester 25 Studienplätze an.

Zulassungsvoraussetzungen für den konsekutiven Masterstudiengang Angewandte Versorgungsforschung sind:

Erfolgreicher Abschluss eines pflege- oder gesundheitswissenschaftlichen Bachelor- oder Diplomstudiengangs oder Abschlusses in einem Studium verwandter Fachrichtung (Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Medizin) im Umfang von wenigstens 6 Semestern (als Vollzeitäquivalent) mit der Prüfungsgesamtnote 2,5 und ausgewiesene Leistungspunkte durch das vorherige Studium in Höhe von 210 CP. Personen, die bei der Bewerbung nur 180 CP nachweisen können, können auf Probe zugelassen werden und müssen in den ersten zwei Studiensemestern durch den Besuch begleitender Lehrveranstaltungen und eine Hausarbeit 30 CP zusätzlich erwerben.

Bewerbungen für den Studienstart Sommersemester sind ab dem 01. Dezember des Vorjahres möglich. Informationen über das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren erhalten Sie in den Erläuterungen zum Zulassungsverfahren, darüber hinaus bei dem Studierendensekretariat.

Zur Online Bewerbung

AnsprechpartnerInnen:

Studienfachberatung:

Studienverlauf und Organisation:

Ansprechpartnerinnen Bewerbungsprozess:

Angewandte Versorgungsforschung (M.Sc.)

Studienort

München

Fakultät

Gesundheit und Pflege

Akademischer Abschluss

Master of Science (M.Sc.)

Studienbeginn

Sommersemester

Regelstudiendauer

4 Semester - Teilzeit 4 Semester, hoher Online-Anteil

Downloads

Bewerbungszeitraum

online 01.12.-29.02.

Zulassung

Studiengangsprofil

Der interprofessioneller Masterstudiengang „Angewandte Versorgungsforschung“ verbindet Forschungs- und Anwendungsorientierung. Typisch für eine Hochschule für Angewandte Wissenschaft ist die Nutzbarkeit der Erkenntnisse für die Praxis und der enge Austausch mit vielen Akteuren im Gesundheitswesen. So können die erlernten Methoden der Versorgungsforschung in zwei Forschungsprojekten erprobt werden. Die durch Professorinnen und Professoren begleitete Forschung in verschiedenen Feldern des Gesundheitswesens ist ein Alleinstellungsmerkmal des Studiums. Wir legen Wert auf einen hohen Anteil professoraler Lehre (über 70%). Ein weiteres Merkmal ist die interprofessionelle Orientierung: Hier studieren Bachelorabsolventinnen/-absolventen aus der Pflege/Pflegewissenschaft, Physiotherapie, Logopädie und anderen Gesundheitsprofessionen. Weitere Kennzeichen dieses Studiengang ssind die Aspekte Versorgungsethik und Forschungsethik, die in zwei Seminaren thematisiert werden.

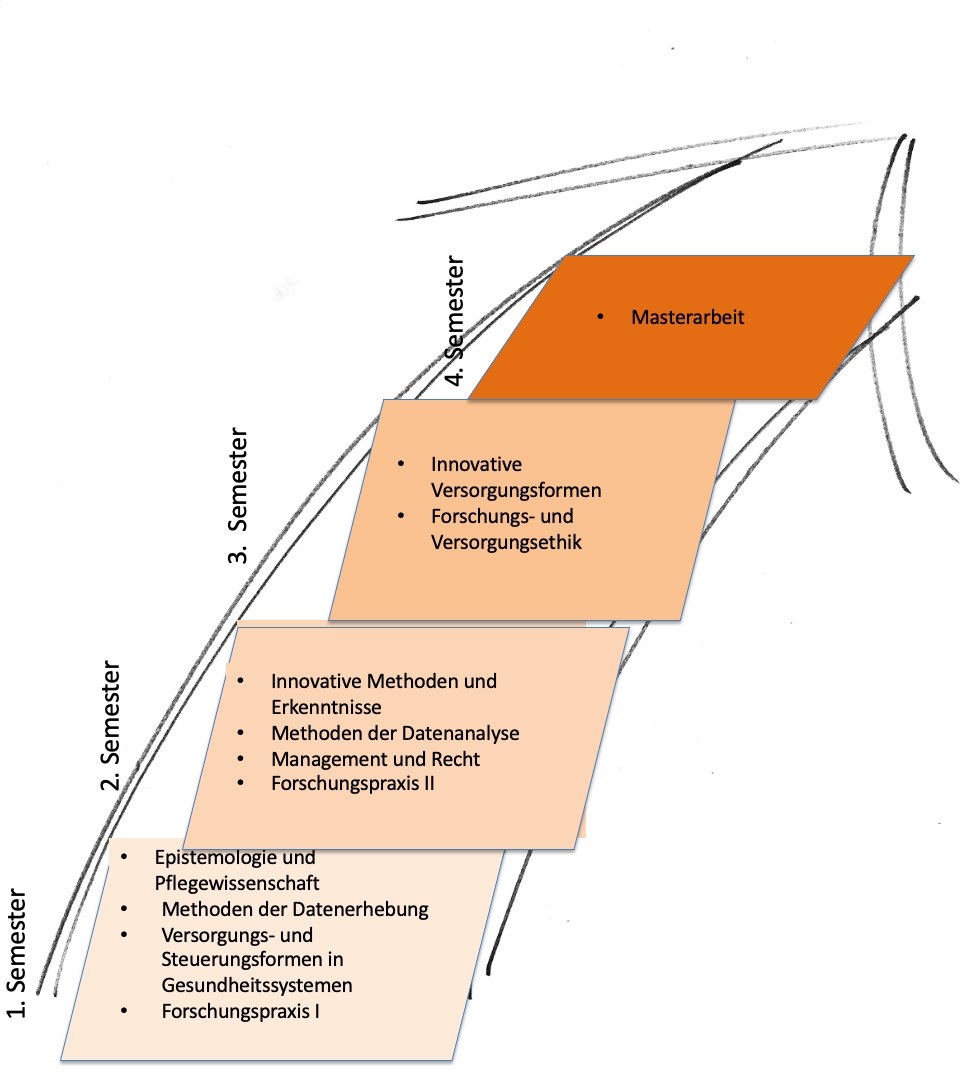

Studienaufbau

Der Masterstudiengang Angewandte Versorgungsforschung ist ein Teilzeitstudiengang mit 4 Semestern, einschließlich der Masterarbeit. Der Workload pro Semester entspricht 75% eines Vollzeitstudiums, es werden 90 CP (Creditpunkte ECTS) erworben. Fast alle Studierenden arbeiten parallel während Studiums. Sie kommen aus ganz Deutschland. Das ist möglich, weil der Studiengang einen hohen Anteil an Online-Lehre hat und sich die Lehre auf einzelne Lehrtage in der Woche konzentriert.

Zu Beginn des Studiums stehen forschungsmethodische Aspekte im Mittelpunkt, ergänzt durch Theorien der Versorgungsforschung und der Ethik. Ab dem 3. Semester sind dann ausgewählte Versorgungsfelder (E-Health, Palliative Care, Pädiatrie, Geriatrie etc.) Schwerpunkte. Im 4. Semester steht die Masterarbeit an.

Weitere Hinweise gibt Ihnen das Modulhandbuch.

Forschungsprojekte

In das Studium sind zwei Forschungsprojekte integriert, die dazu beitragen, das umfangreich erworbene Repertoire wissenschaftlicher Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu erproben.

Begleitend zu den Forschungspraktika gibt es Beratungs- und Unterstützungsangebote durch die Professorinnen und Professoren. Die dabei gewählten Themen werden je nach beruflichem Hintergrund gewählt. Es ist möglich diese in den vielen laufenden Forschungsprojekten der KSH zu realisieren, bei Kooperationseinrichtungen oder beim derzeitigen Arbeitgeber zu realisieren. Eigene Interessen und die beruflichen Pläne bestimmen die Wahl des Forschungsprojektes.

Ausgewählte Forschungsprojekte der vergangenen Jahrgänge:

| Hebammenwissenschaft |

|

| Physiotherapie |

|

| Logopädie |

|

| Pflege |

|

| Rettungsdienst |

|

| Übergreifende Themen |

|

Bei Fragen zu den Praktika und zur Praxistellensuche werden Sie vom Praxis-Center München unterstützt:

Telefon: +49 89 48092-8278 (-8212)

E-Mail: praxis-center@ksh-m.de

Das zweite Forschungsprojekt schließt mit der Erstellung einer einreichungsfähigen Publikation ab. Viele Studierende erleben dabei Erfolge durch die Publikation ihrer Arbeit in einem peer-reviewed Journal. Die Forschungserfahrungen werden dann meist in der Masterarbeit weitergenutzt.

Hier eine Auswahl der Publikationen, die aus studentischen Projekten entstanden sind:

- Ziegler, K. et al. (2022).

Activities of Daily Living Are Improved by Inpatient Multimodal Complex Treatment for PD-a Real-World Cohort Study. Movement Disorder Clinical Practise 7 (10). 42- 54. - Wildgruber, D. et al (2020).

Arbeitsengagement und Belastungserleben von Health Professionals in Zeiten der Corona-Pandemie - Eine Querschnittstudie. Pflege, 33 (5), 299-307. - Gerken, L. (2017) et al.

Patient perspective of pain assessment by nursing personnel : Qualitative cross-sectional study on use of the NRS. Schmerz, 31(2), 123-130.

Aussichten und Perspektiven

Was Sie nach dem Studium können:

- Sie werden in der Lage sein, Ideen für eine verbesserte Versorgung zu entwickeln und die Implementierung ihrer Ideen in die Praxis wissenschaftlich begleiten und evaluieren zu können

- Sind Sie in der Lage, Versorgungsformen und -pfade zu analysieren

- Sie werden umfangreiche Forschungskompetenzen erwerben, um in Projekten und wissenschaftlichen Stabsstellen zu arbeiten oder ein Promotionsstudium anzuschließen

- Sie sind in der Lage, selbständig Versorgungs- und Pflegeforschung in Forschungseinrichtungen und Hochschulen durchzuführen

Die Angebote des Career-Services beraten und unterstützen Sie diese Kompetenzen nach dem Abschluss umzusetzen.

Berufliche Perspektiven

- Analyse und Aufbau neuer Versorgungsmöglichkeiten in stationären und ambulanten Einrichtungen, in der Gemeinde und anderen Bereichen des Gesundheitswesens

- Selbstständige Durchführung von Versorgungsforschung, z. B. in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und anderen Settings der Gesundheitsversorgung

- Analyse und Bewertung von Versorgungsformen und -wegen in Ministerien, Ämtern und Verbänden

Wissenschaftliche Perspektiven

- Mitarbeit in Forschungsprojekten in Hochschulen und Forschungseinrichtungen

- Promotion, z. B. in einer kooperierenden Hochschule

- Es besteht die Möglichkeit zu kooperativen Promotionen, z. B. im BayWiss-Verbundkolleg Gesundheit, im Promotionskolleg Reason der LMU oder mit der Hochschule für Philosophie München. Weiterhin liegen Absichtserklärungen von Universitäten in Deutschland und Österreich für eine kooperative Promotion vor.

Prüfungsordnung

Kompetenzorientiertes Prüfen ist ein Anspruch an die Lehre, dem wir uns besonders verpflichtet fühlen. Im Rahmen des Masterstudiengangs kommen verschiedene Prüfungsformen zum Einsatz, u. a. Forschungsberichte, Projektpräsentation und wissenschaftliche Publikation.

Diese Prüfungsformenvielfalt unterstützt Sie im Aufbau karriererelevanter Fähigkeiten, die Sie sowohl im Berufsfeld als auch Wissenschaftsbetrieb anwenden können.

Die rechtlichen Grundlagen und Informationen über u. a. An- und Abmeldungen von Prüfungen erhalten Sie hier. Für weitere Fragen rund um die Organisation der Prüfungen wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt München, ihr dortiger Ansprechpartner: Thomas Schmitz, E-Mail: thomas.schmitz@ksh-m.de.

Bewerbung & Zulassung

Wir bieten zu jedem Sommersemester 25 Studienplätze an.

Zulassungsvoraussetzungen für den konsekutiven Masterstudiengang Angewandte Versorgungsforschung sind:

Erfolgreicher Abschluss eines pflege- oder gesundheitswissenschaftlichen Bachelor- oder Diplomstudiengangs oder Abschlusses in einem Studium verwandter Fachrichtung (Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Medizin) im Umfang von wenigstens 6 Semestern (als Vollzeitäquivalent) mit der Prüfungsgesamtnote 2,5 und ausgewiesene Leistungspunkte durch das vorherige Studium in Höhe von 210 CP. Personen, die bei der Bewerbung nur 180 CP nachweisen können, können auf Probe zugelassen werden und müssen in den ersten zwei Studiensemestern durch den Besuch begleitender Lehrveranstaltungen und eine Hausarbeit 30 CP zusätzlich erwerben.

Bewerbungen für den Studienstart Sommersemester sind ab dem 01. Dezember des Vorjahres möglich. Informationen über das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren erhalten Sie in den Erläuterungen zum Zulassungsverfahren, darüber hinaus bei dem Studierendensekretariat.

Zur Online Bewerbung

AnsprechpartnerInnen:

Studienfachberatung:

Studienverlauf und Organisation: